Según datos brindados por la Dirección Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, este domingo 26 de octubre 11 por ciento fue la participación electoral.

La Revista del Chaco

Actualidad- Chaco El candidato a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich emite su voto en la Escuela 41, de la ciudad de Resistencia, pasada las 8:00 horas.

La Revista del Chaco

Actualidad- Chaco El candidato a senador por el Partido Obrero, Germán Báez tras emitir su voto considera que “Nos encontramos en el marco de una elección decisiva, atravesada por una profunda crisis política y económica..”.

La Revista del Chaco

Actualidad- Chaco El IPRODICH recuerda los derechos que se deben respetar de las personas con discapacidad.

Según informa la Dirección Nacional Electoral (DINE) la jornada electoral de este domingo 26 de octubre se desarrolló sin inconvenientes en todo el país.

Ocho de cada diez empresas argentinas tienen dificultades para cubrir puestos, pero los expertos en transformación. Señalan que el problema no está en la falta de talento, sino en la falta de preparación para el cambio que exige la IA.

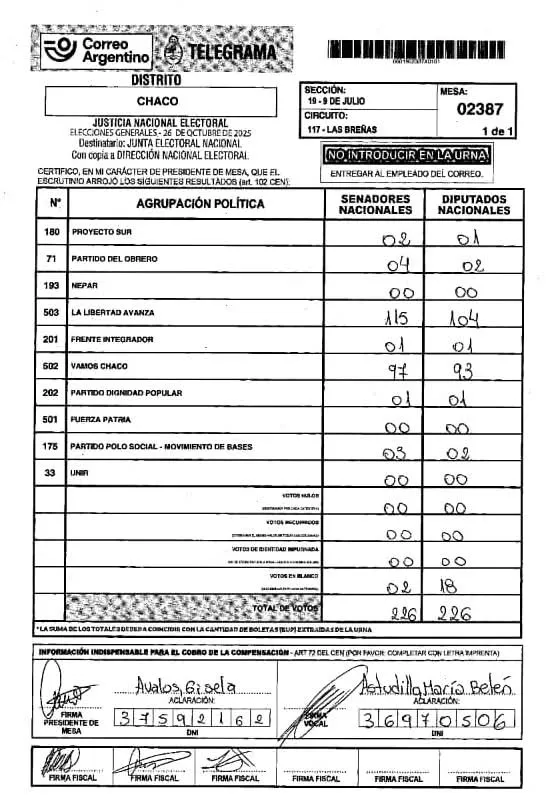

En la localidad de Las Breñas, Fuerza Patria pedirá la revisión del escrutinio. El pedido es por presunta inconsistencia en la mesa 02387, circuito 117.

La Revista del Chaco

PasatiempoSe viene el sábado 1 de noviembre una nueva edición de Cinema Fantsy, una clásica fiesta de disfraces. Se realizará en un local bailable del centro de Resistencia, Juan Domingo Perón 323.

La Revista del Chaco

PasatiempoEsta propuesta, en el marco del ciclo Pizza, birra y acción comenzará este miércoles 29 de octubre, a las 20.30 horas. La cita es en el Patio de La Bodega de Kiki ( Juan. B. Justo 986), ciudad de Resistencia.

La Revista del Chaco

Cuidando la saludSe estima que cuando se detecta en etapas tempranas y se accede a un tratamiento adecuado, el 90% de los casos son curables. En Argentina representa, se detectan más de 22 mil casos al año.